振り返ると足跡、これからの道。

2016/06/2

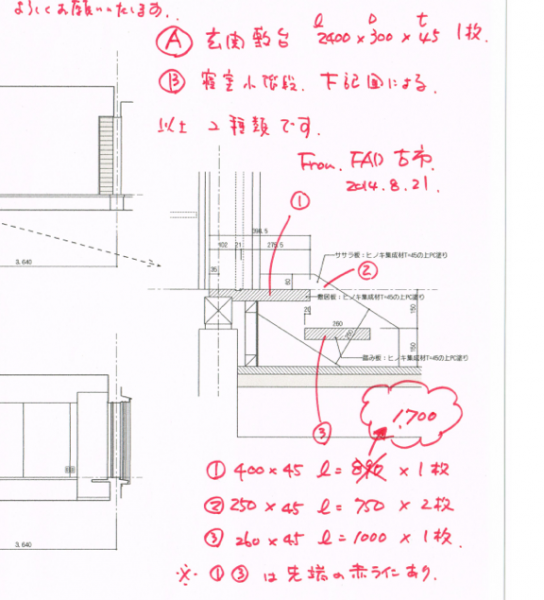

前回のブログからひと月が過ぎました。震災調査の中で見つけた、大工の心みたいな内容でした。

2016.04.29 大工の仕業?点検口のトラップ!

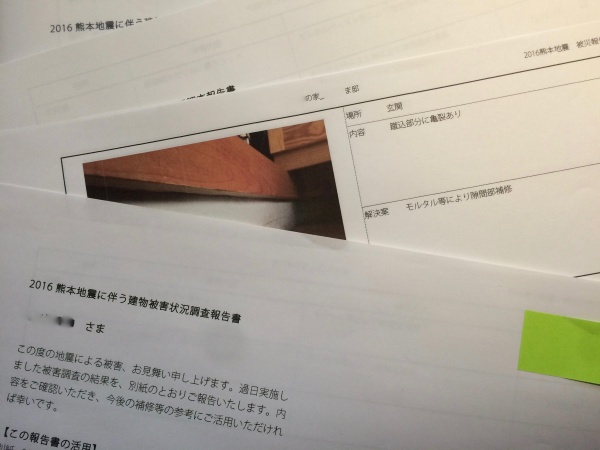

さて、その調査業務もだいたい整理がつき、各住宅ごとの調査報告書として、被害の状況、その被害部分のリスト化、補修にかかる概算金額を添えてまとめることがでいました。ここまで、調査開始からひと月半掛かってしまいました。今となっては、もうちょっと早くできなかったのかなとも思いますが、正直あっという間で、そんなに時間経ってたんだと変な感覚です。

A4用紙を横使い、総数500枚くらいになり、インクタンクを補充しながら出力完了。撮影した写真もゆうに1000枚を超えているようです。そういった結果を見ると、1日1日のことは少しのことでも、一歩一歩復旧の道筋ができているんだな、できるんだなと実感しました。

あとは、この報告書をみなさまにお届けし、補修内容を決めていきます。すべて補修したいところですが、限りあるお金です、やるべきところ、後回しでいいところの見極めを一緒に考えていきます。とはいうものの、補修と言葉の響きが嫌なので、なんか前を向いてるぞ、楽しめてるぞみたいな言葉を探している最中です。

後を振りむく時は、自分を励ます時。自分がやってきたことを見て、よくやったと褒められるようなものを残していきたい。そのためにも常に前を向き力強く生き、まわりにも楽しさや、ワクワク感が伝えられたらと、そんな風に思います。

一歩一歩でも、1000歩進めば1000の先が見えるはず。これからの熊本は、復興というより精神的な発展をなしていくのではと、肌で感じています。震災からひと月半、あっという間でしたが、確かに歩いてきた道が残っていました。