【求人情報】一緒にワクワクする仕事やってみませんか?

2017/02/24

今年から新築以外は施工もやります!

お会いした方、DMをお受け取りの方、いろんな方々にお知らせしていますが、FAD建築事務所では今年2017年より、新築以外のご依頼について設計と施工を一括でお受けすることにしました。

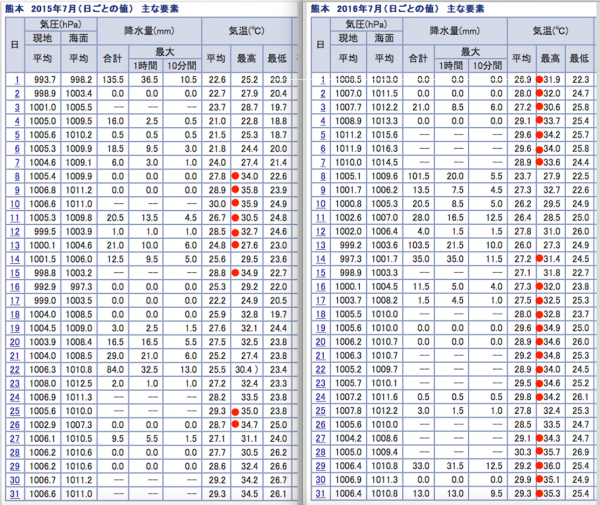

リフォームとか、増築とか減築とかそんな新築以外の計画についてです。新築についてはこれまで通り、設計監理と CM(分離発注方式サポート)を主軸でやっていきます。なぜそれに至ったのかですが、やはり熊本地震です。

はっきりとした不安

昨年の4月に熊本地震が発生。揺れが収まり、日常を取り戻そうとみんな必死でした。そんな時ご近所から聞こえてきたのは「補修はどうすればいいだろう?」「誰に相談したらいいのかな?」「家を建ててくれた大工さんはもう亡くなってるし・・・。」などの不安の声。再建、補強、補修しようにも、どこから手をつければいいのか、このままでも安全なのか。

うちの自宅もメチャメチャでしたが、僕自身が専門家であり、被害の程度や補修方法などわかっていたので、そう慌てることもありませんでした。だけど、みんなは違った。不安で不安でたまらなかったようです。

専門家としてできること

「すまいるダイヤル相談員」として、多くの被災者さんの相談も受けました。やはり、不安なところは先に書いた内容。誰かに相談したいけどあてがないという方が大半でした。相談できたとしても、一般論だけでそこから先の具体的な内容や金額などは分からない。そんな不安をたくさん聞きました。

そんな活動の中、これまでうちで設計したお宅にも被害調査で全てを訪問し、いろいろご相談を受け、今後の補修の方針やその内容などを決めていきました。それまでであれば、そこから先は各専門業者さんへバトンタッチのところですが、あの地震の後です。そのままバトンを渡すわけにもいかず、特例的にうちFAD建築事務所にて、施工を請け負うことにしました。

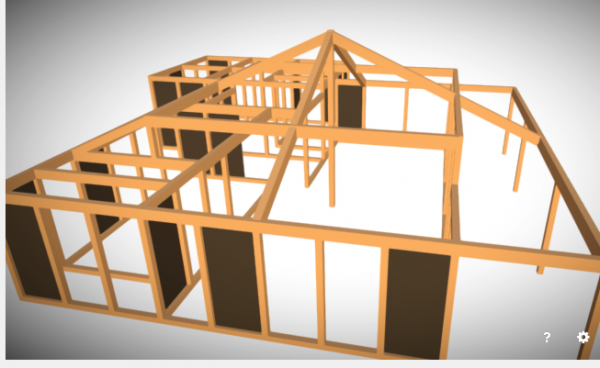

設計と施工を一人でやてみる

特例的にやった設計施工による補強工事や、補修工事。どれもこれもうまくいきました。お客さまには喜んでいただき、現場の職人さんたちからも、うまくいったねと労いをいただき、うちの業務としてもスムーズにことが運びました。三方良しな結果だったのです。

現場での意思疎通はそのままですが、スピード感が違う。今回のような災害からの復旧はスピードも大切です。設計時点で現場を想像できるCMr(コンストラクションマネージャー)だからこそ、品質もしっかりと確保することができました。ただの、リフォーム会社ではありません。

『設計事務所が主導するリフォーム計画』

絶対的な自信も生まれました。これなら、設計施工で請け負っても、みんなに喜んでもらえるなと。

温かみのある人と人のつながりこそリフォームには必要!

昨年の地震以降、現在までやってきたリフォームや補強工事ですが、お客さまの不安や希望をしっかりと感じ取り、現場にしっかりと関わり、すべてに気配りができたからこそ、喜ばれる結果が得られたのだと思います。その喜びは何よりぼく自身の喜びでもあったわけです。

リフォーム工事を設計施工で受注していくにあたり、この人と人とのつながりが最も重要になってきます。ぼく一人では到底全うできるものではないとも、今回の活動で実感しました。

喜びを分かち合い、やりがいと、ワクワクを一緒に感じてみませんか。

そこで今回の求人に至ります。まずはお客さまとの出会いから、その方が抱える不安や問題、あるいは楽しい夢をお聞きし、専門家としての企画をドーンとプレゼンテーション。ここで笑顔がいただければ、さらに楽しくなります。

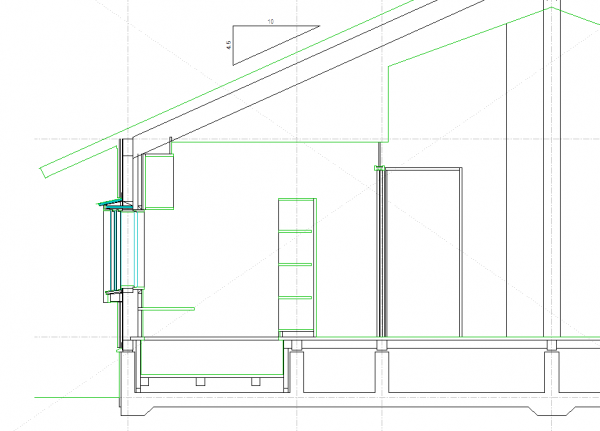

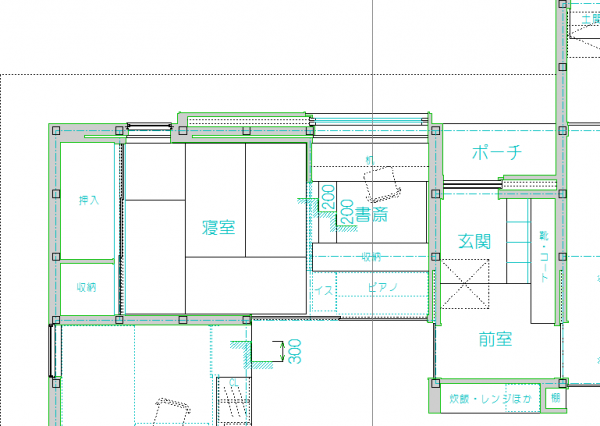

現場が始まれば、うまく納めるためにはどうすればいいかなどを、職人さんと打ち合わせしたり、図面にて検討してみたり、周りの人々の知恵を集約しながら、現場を進めていきます、これも、設計と違うダイナミックな面白さがあります。そして完成から、お客さまへの引き渡し。

目を輝かせ、「ありがとう、本当によくなりました」と言われたらもう、たまりません。どうですか、こんな一連のワクワクを一緒に感じていきませんか。

<募集要項>

・主業務内容

リフォームの企画設計、プレゼンテーションサポート、設計監理等のサポート

現場調査サポート、見積もりサポートなど、一連の活動

・応募条件

建築の知識技術のある方

※中途の方、業界に少しでも関わったことのある方優先ですが、新卒あるいは異業種からの応募も待ってます。

CADが使える方(JW_CADまARCHICAD)

写真編集などができる方

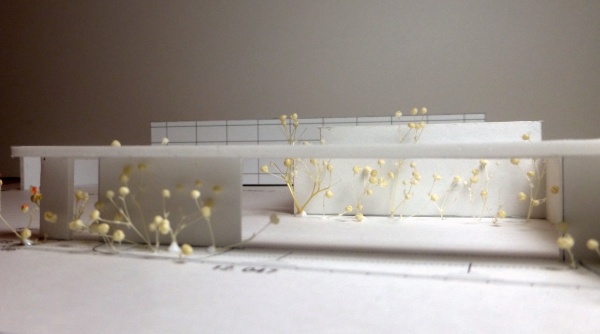

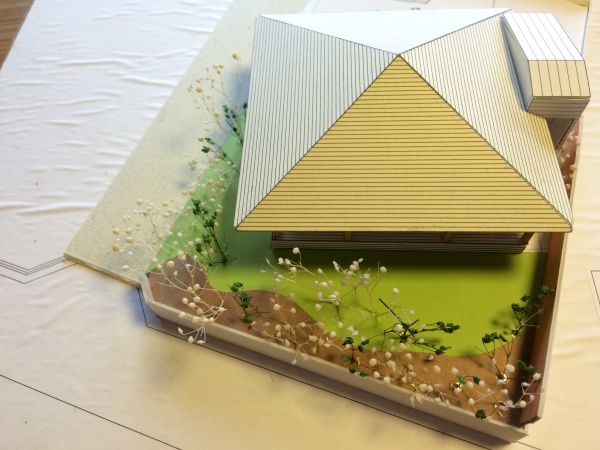

模型作成ができる方

※すべてを満足しなくても大丈夫です、一人でやるわけではないので。

※性別、年齢は問いません。

・特に希望する資質

素直な人(相手の気持ちを考える余裕がある方・成長したいと願う方)

笑顔が得意な人(絶対必要です)

独立を目指す人(やる気がある方だと思います、うちで副社長という道もあります)

・その他条件

3ヶ月ほどの試用期間を設けます。その間の就業内容にて、お互いの理解と了解のうえ本採用となります。本採用の際は、雇用契約書にて内容をしっかりと確認し、働き方を一緒に整理していきます。

※FAD建築事務所が目指すワークスタイルは、週休二日で残業なし。その上でクオリティの高いサービスの提供です。

・勤務地

菊池市泗水町南田島1049-2 FAD建築事務所

・応募方法

写真付きの履歴書をメールに添付してお送りください。

履歴書とあわせて別紙でも構いませんが、建築或いは仕事に対する思いをぶちまけてください。

内容を確認させて頂き、面談日などをご連絡いたします。

履歴書の書式は問いませんが、PDFデータにて送付ください。

電話での質問など、問い合せには対応できません。

それら質問などは面談のときに纏めておいてください、お願いいたします。

・応募先

メール fado.mobile@gmail.com

以上です。素直でやる気のある方が最優先です。元気なあなたのご応募お待ちしております。

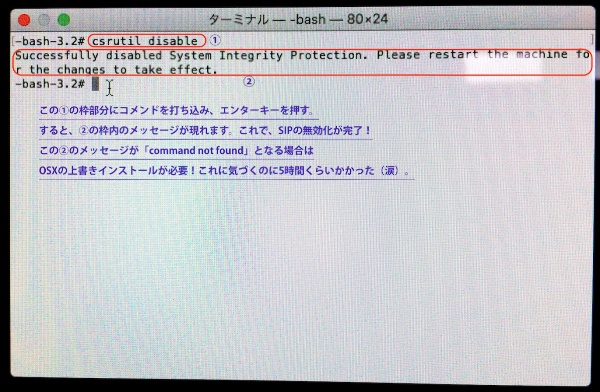

要は、OSXに何らかの欠陥があるので、ネットから勝手にダウンロードして、OSXをインストールしてくれているみたいです。ただし、そのOSXが出荷時点でのもの。ありがたいのか、嫌がらせなのか・・・。ここも手間かかりました。

要は、OSXに何らかの欠陥があるので、ネットから勝手にダウンロードして、OSXをインストールしてくれているみたいです。ただし、そのOSXが出荷時点でのもの。ありがたいのか、嫌がらせなのか・・・。ここも手間かかりました。