【飛熊の家_MTH】基礎の配筋検査が終わりました。

2017/04/28

基礎の配筋検査実施。

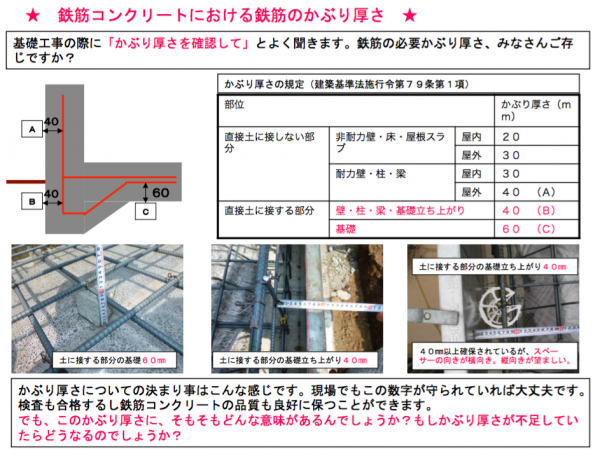

お天気続きの気持ちいい日が続いていますが、今回は基礎鉄筋の配筋検査をやってきました。先日のブログでも書いていた、基礎の鉄筋コンクリートを構成する鉄筋部分の検査になります。検査の結果はもちろん合格です。今回は、その検査内容について幾つかご紹介します。

※今回紹介の他にも検査項目はあり、しっかり検査して写真管理をしています。

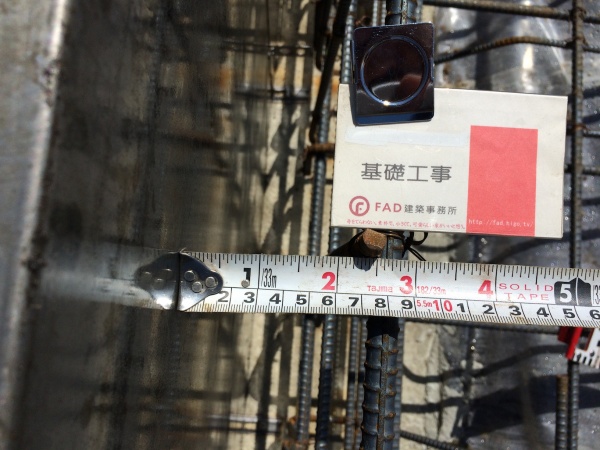

一つ目は、先日のブログで紹介しました「鉄筋のカブリ寸法」の確認です。測っているのは、基礎の外周部を真上から見たところです。左側にあるのが、コンクリート型枠と呼ばれる、コンクリートを形作る文字どおり枠になり、このパネル面がコンクリートの表面(土に触れる部分)になります。

確認するのは、この型枠から一番近い鉄筋までの距離です。設計では6cm以上確保するようになっていて、その該当する鉄筋は縦筋になります。写真でもわかる通り、6cm以上確保できてましたので合格です。

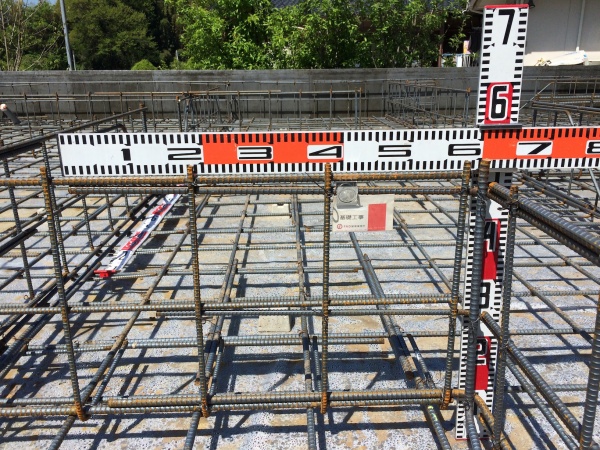

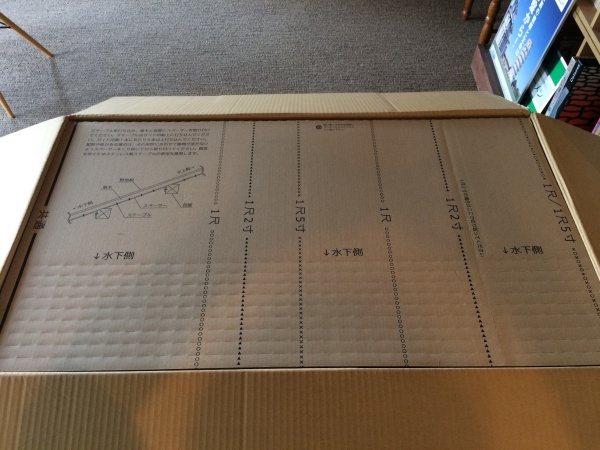

こちらは、土間スラブの配筋状況。設計ではD13の鉄筋を20cm間隔で縦横に配置するようになっています。現場ではこんな風に言います。

D13をタテヨコ200ピッチで →

デージュウサン ヲ タテヨコ ニヒャク ピッチ デ

こちらも検査合格ですね。

お次は、基礎コーナー部分の補強についての検査です。基礎には、このような曲がり角がいくつもありますが、その部分には鉄筋の補強が必要になっています。

横方向のスケールを当てている部分で、鉄筋が2本並んでいるのがわかると思います。このうち1本が補強のための鉄筋で、40dの確保が必要です。D13なので520mm、合格です。

次も同じコーナー部分の補強筋ですが、上記部分とはちょっと趣が違いますね。そう、右からの鉄筋が斜めに下がっています。しかし、決してズレ落ちてるわけではありませんよ、狙い通りにきちんと留めてあります。その訳は・・・

コンクリートにはおおよそ25mmの砂利(骨材)が混入されています。その砂利がきちんと満遍なくゆき渡るように、わざと隙間を開けているのです。左から伸びている2本の鉄筋と合わさって、3本になるのを避けているのです。

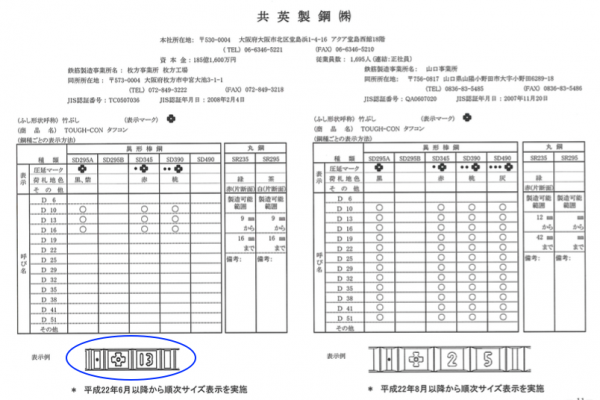

次は何でしょう?鉄筋をアップで撮っています。注目は白い点線の中にある刻印です。ちょっとわかりにくいですが、十字に穴あきのマークと、その右側に13という数字が見えます。実はこれ、鉄筋のメーカーとサイズが刻印されているのです。今回の鉄筋メーカーはこちらになります。

表示マークが青い○印中に確認できますね。住宅の設計で指定するのは、鉄筋の種類(表中にあるSD295A)とサイズ(D10とD13)になります。

実は鉄筋にはいくつも素材があり、その素材で強度や粘りなどの特徴が違ってきます。この素材の違いは、鉄筋をじーっと見てもわからないのです。加工場へ入る前であれば、伝票とかあるのですが、現場に届いた後に頼れるのはこの刻印だけなのです。

すべての鉄筋の検査が午前中に完了し、設計通り問題なく合格でした。午後からは、土間スラブのコンクリートが流し込まれ、夕方にはご覧の通りきれいに均されています。本日も暑い日でしたが、どうもお疲れさまでした。次回は、基礎の立ち上がり部の型枠建てと、同じくコンクリート打設になります。

久しぶりの懇親会も開催!夕方から始まった会でしたが、盛り上がりに盛り上がり午前様ギリギリでのおひらきになりました。次の日みんな仕事だったはずなのに大丈夫だったかな(笑)

久しぶりの懇親会も開催!夕方から始まった会でしたが、盛り上がりに盛り上がり午前様ギリギリでのおひらきになりました。次の日みんな仕事だったはずなのに大丈夫だったかな(笑)