2017/05/29

上棟の後は屋根から

先日上棟を迎え、現場は着々と工事が進んでいます。大まかな家の形が見えたこの頃、進んでいるのは屋根工事です。

といいつつ、こちらでは大工さんが空を見上げています。緑と青空が確かに綺麗ですね。

天窓の取り付けでした、あらかじめ開けていた穴に、天窓がすっぽりと納まります。さらに、左側は壁の仕上がり部分と、天窓の枠がぴったりと美しく納まるように微調整がされています。

なんとなく気持ちいいんだよね。

出来上がってしまえば誰も気づかないような、小さな小さな納まりですが、日々現場ではこんな小さなことが繰り返されています。これをやっておくかどうかで、完成した時の建物の雰囲気には大きな差が生まれるものです。なんとなく気持ちいいんだよね、という空間の作り方です。

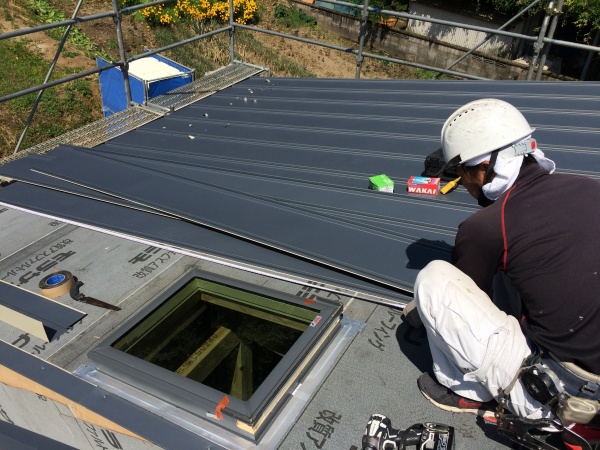

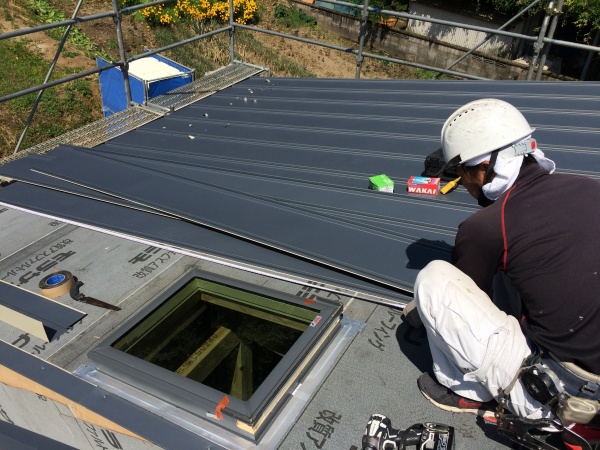

天窓のついた屋根側です。室内とはぜんぜん違う、灼熱です。雨漏りリスクなどを考えると、屋根には穴なんてない方がいいですよね。それでもあえて穴を開けるのは、それにも勝る魅力があるから。

そして、その魅力を発揮させ、リスクを低減してくれるのがこの板金屋さん、小坪さんです。納まりについては、たまにダメだしもらったり、常に良い方法を考えながら作業にあたっていただきます。今回の天窓は比較的楽なものでしたが、それでもいつものように真剣でした。

左側はガルバリウム鋼板のタテハゼ葺き、右側はグラスファイバーシングル葺き、いわゆる谷になる部分です。防水下地アスファルトルーフィングは連続して敷き込み、板金工事にて取り合いの納まりをつけています。赤い印は、シングル葺きをここから張り始めてね、という印になります。もし将来雨漏りが発生するとすればここだろうというところなので、最重要ポイントになります。

建物外壁では、構造用パネルダイライトMSが施工完了です。今回の建物は、許容応力度計算(構造計算)の上、耐震等級3をとっています。これまで筋交いで構造耐力壁をつくることが多かったのですが、今回からはこれを標準にしていきます。ではなぜこれまで筋交いを使っていたのか?なのですが、きちんと理由がありました。

家は構造強度だけじゃない!

熊本地震以降、こちら熊本では木造住宅の耐震化にすごく興味が集まっています。あれだけの被害が発生し、耐震等級についても随分と認知度が上がってきています。消費者の方々の興味が構造に向いてきたのはいいことです。ですが、今度はそこだけがとりだたされ、造る側もそこばかりをアピールしてしまいます。そうするとどうなるか・・・。別の問題が起こるかもしれません。

先ほどの問いに戻ると、なぜこれまで筋交いを使ってきていたか?です。筋交いとパネルでは、筋交いの方が弱いという声も聞かれます。瓦屋根が危ない!といった根拠がすれてる都市伝説のような感じです。

実際は、パネルと筋交い、使う面積や本数、そして構造計算にのとって施工をきちんとすればどちらも目的の強度を発揮してくれます。瓦だってそう、その重さを受け止める建物本体の設計をすればなんら問題ないのです。どちらも、部分的な不利部分だけが先行してしまっているだけなんです。前置きが長くなりましたが、筋交いを使っていた理由は

「透湿抵抗を抑えたかったため」

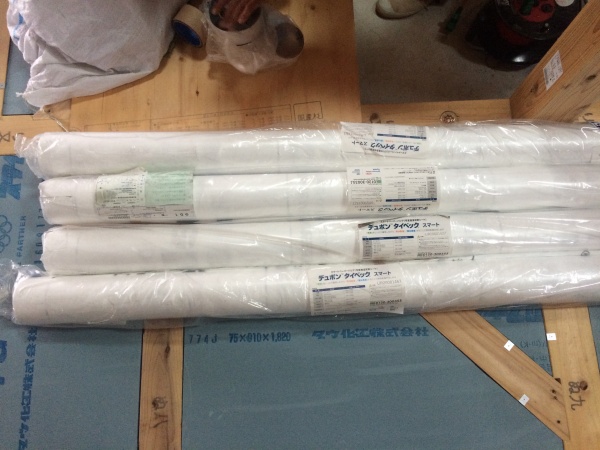

なんです。筋交いで耐力壁を作る場合、その外部側には透湿防水シートが直接張られます。読んで字の如し、室内側の湿気を外部へ出しながら、外部からの水分の侵入を防いでくれるシートです。

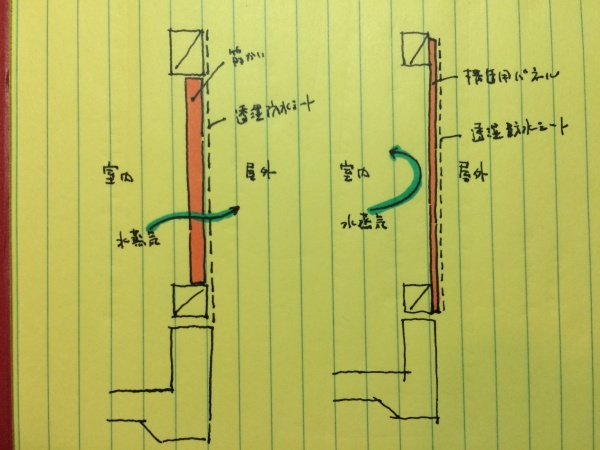

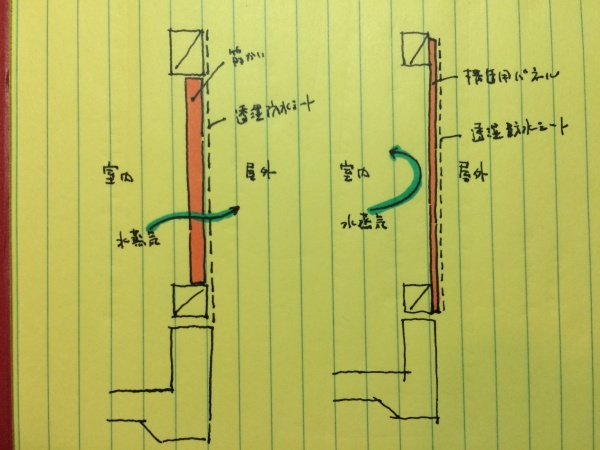

この絵は、透湿抵抗をイメージしたものです。左側が筋交いの場合、右側が構造用パネルを使った場合。構造用パネルも透湿しないわけではありませんが、透湿防水シートだけの筋交いよりも湿気を通しにくいのは一目瞭然。

できるだけ、構造体の中には湿気を残したくないので、これまで筋交いを使ってきたわけです。それが、このダイライトMSという商品、透湿抵抗値が他の構造用パネルに比べると、ずば抜けて良い数字なんです。

素材ごとの透湿抵抗値(㎡・h・mmHg/g)は以下の通り、数字が小さいほど湿気を通すという数字です。

透湿防水シート 0.13

構造用合板 10.00

OSBボード 14.00

MDFボード 4.80

ダイライトMS 2.30

一番多く流通している構造パネルが、透湿抵抗値10.00の構造用合板です。この素材が一番流通していたのですが、この数字では使えないな考え、ずっと筋交いを使ってきていました。

しかし、このダイライトMSの存在を知り、さらにパネルでありながらこの数字には魅力があります。家を長持ちさせるといううちのコンセプトには、構造だけじゃない、こんなところの条件も整える必要を感じていたのです。

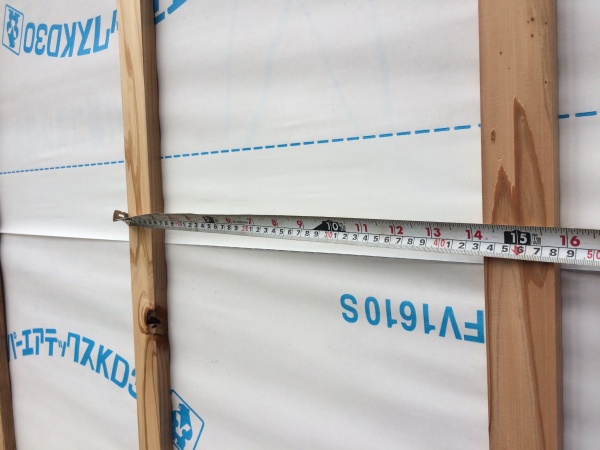

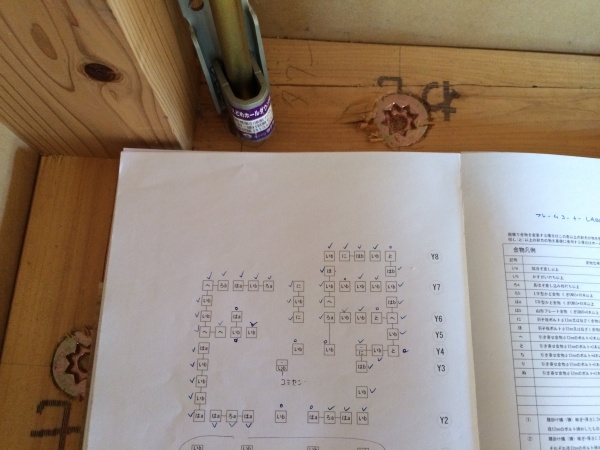

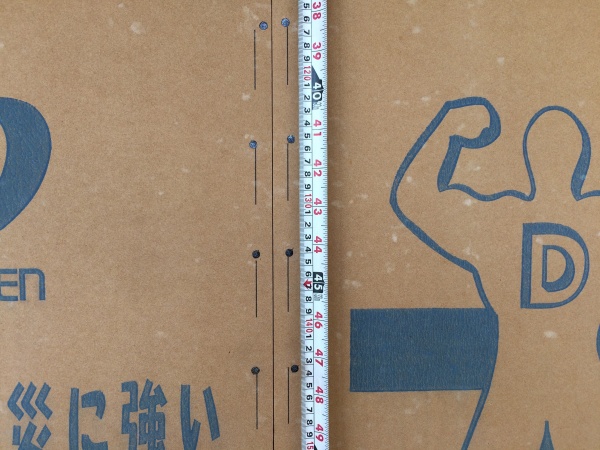

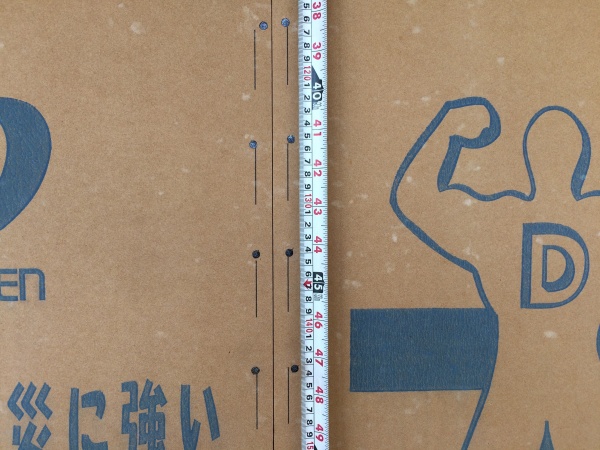

このダイライトMSは構造用パネルです。その施工要領なども細かく規定されています。いくらいい素材であっても、それら決まりごとをきちんとやらなければ、十分な性能を発揮できません。こちらは、そんな施工の決まりごとを検査しているところ。指定された釘の種類で、指定どおりの間隔で留め付けられているか。

意外と見落としがちな、釘頭のめり込みについても決まりがあります。このパネル自体にも、そんな施工要領が印刷されているので、その通りに施工することが大切です。

こんな風に、現場は進んでいきます。出来上がれば決してわからないところですが、こういった小さいことの積み重ねで、いい家は作られていきます。さらに、工事は進みます。次回は構造金物の検査予定です。それでは、またの報告をお楽しみに。