戸建て賃貸がおもしろい。

2015/02/17

空き家対策の実情

ちまたでは、空き家対策として地方自治体や、業界団体がリフォームを施し、リノベーションした建物をいろんな使い方で蘇らせているようです。テレビや雑誌でもそういったニュースを良く目にするようになってきました。

うちへのリフォーム相談件数も増えてきていますが、あくまで個人住宅なのでそれら空き家対策のリフォームとは性格が違っています。個人住宅のリフォームはそれによって、そこに住まう人たちが直接的に幸せになれますが、空き家対策の活動は、ボランティアの域を出ていません。話題にはなりますがなかなか活動の巾が広がっていないようで、やはり継続的に活動し続けることのできる経済性が必要なようです。

そんな中、戸建て賃貸の計画が浮上してきました。集合住宅は経験あったのですが、戸建てタイプは未経験。とは言うものの、僕自身が今住んでいるのは戸建ての賃貸です。先日のブログにも書いた通り、家族6人が20坪を切る平屋の戸建て賃貸で快適に暮らしています。

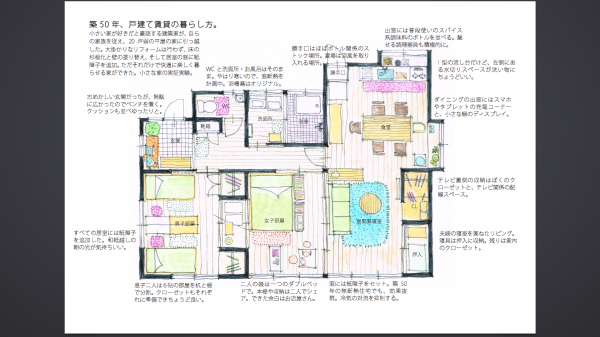

築50年、小さな家の実証実験

その結果、戸建て賃貸には大きな魅力があることに気づかされました。普段、小さな家というキーワードで新築を設計していますが、最初から小さな住宅、しかも賃貸という限られた範囲でしかリフォームできない環境下でも、心地よい住まいはつくれる。そんなことを体感したのです。

戸建て賃貸を整理すると

仕事としての戸建て賃貸の計画ですから、世間での状況を調べてみました。圧倒的に集合住宅タイプが多いのですが、戸建てタイプには一定量の需要があるようで、しかも、ちょっと供給不足気味であることも分かりました。多額の資金を必要とする集合住宅タイプより、投資額低めの戸建て賃貸の方が出資者にとってはリスク少なくいけそうです。今回の計画用地では、その借り主となるターゲットも明確で十分な利回りも確保できそう、ただやっぱり家賃設定が肝になるようです。賃貸業として収益をあげるためには、基本的に方法は2つだけ。

①建設コストをおさえる。(低家賃)

②家賃を高く設定する。(高コスト)

二つとも利回りをよくする方法ですが、二つ同時にとはなかなかできません。建築的には①はローコスト型建築、②は付加価値型建築です。賃貸事業としては、収益が上がればどちらでもいい訳ですが、仮に同じ利回りであれば②を選択し、地域社会へも戸建て賃貸として貢献していきたいもの。エネルギー消費が少なく、地元材をふんだんに使った地産地消の建築、そしてそれらをまとめあげる美しい飽きのこないデザイン。そんなことをコンセプトに計画を進めています。

面白そうな物件を発見!

計画を進めながら、不動産情報をネットサーフィンしていると、こんな物件を見つけました。

熊本市内、場所は北区龍田1丁目。幹線道路からちょっと入ったところで、自然が豊富な静かなロケーション、近くを流れる白川は散歩するにはちょうど良さそうな場所でした。広さはよく確認してませんでしたが、おそらく20数坪。そんな中古住宅が450万円で売りに出ていました。現地を見に行ってきましたが、写真の通りあんまり手入れされてないらしく、なかなか鬱蒼としています。

一般的には安くても売れにくい物件なのかも知れませんが、草木は剪定したり、除草するだけで随分すっきりするはずです。建物の方も単純な平屋の四角い建物なので、手を入れるのも比較的簡単です。おそらく間取りもシンプルなので、そのまま使えるのかなと思います。ここに、450万円掛けてリフォームして、税金などをあわせて1000万円で事業計画を立ててみても、なかなか面白そうでした。状態が良ければ450万円もリフォーム代掛けなくてもいいかもしれません。そうなると益々事業性はアップできそうです。

新築でもリフォームでも面白い

賃貸戸建てを新築で、あるいは中古住宅を購入+リフォームでと、どちらも賃貸事業として今後面白い計画になるのではないかと考えています。小さな家を得意とするからこそ、この戸建て賃貸という収益物件にもチャレンジできそうだなと、今回の計画で実感しました。今後、積極的にこの戸建て賃貸にも取り組んでいこうと思います。もし、お考えの方・詳しく聞いてみたいと思われる方は、いつでもご連絡ください。資金のこと、不動産のこと、それぞれの専門家とともにサポートして参ります。

賃貸事業に興味ある方、質問や相談はこちらをクリック