2015/04/27

連休前にはの呪縛

世間は連休を目前に控え、なんだか慌ただしくなってきました。この時期のスケジューリングには「連休前には」とか「連休後には」などの言葉が飛び交います。どうしてもそこに照準を合わせてしまいますね。たしかに、1週間近い休日が続き、現場は動けても問屋さんやメーカーが休みなので、それを勘定して予定を組まないといけません。ほんとは、それくらいで慌てずに済むような家づくりをやっていければと思うのですが、なかなかそう簡単にはいきませんね。

知識だけでは使えない、繋げることが必要です。

そんな時期ですが、社内で新入社員が入ったせいもあり、住宅建築における知識や技術について話す機会が増えました。いっぺんに話しても分からないし、第一記憶に残らない。新入社員は建築系の学校にて教育を受けてきているので、大体わかるかなと思っていると大きな間違いです。何を隠そうぼく自身も新入社員の時は、会社で先輩たちがしゃべっていることがほぼ分かりませんでした。ただ単純に専門用語だからというわけでなく、明らかにこれまで学校で習ってきたこととの違いに戸惑ったものです。いや、違いがあったわけではなくて、学校で習ってきたことは本当に建築の入り口の部分であり、それら知識を実践に使うためにはそれらの根本がしっかりとわかり、それぞれが別々の知識でなく、線や面として繋がっていることを認識できてないといけなかったんです。だから、いっぺんに話しても理解できない、記憶に残らない。

中学生時代は歴史授業が分からなかったというか、暗記するのにも一苦労でした。それでも、歴史は一つの時間という流れで繋がっていると意識し始めた時から歴史が面白くなり、記憶にも残るようになりました。建築も一緒、家をつくる上で必要な知識は建築だけにとどまらず、金融や保険、税金や不動産、そして環境問題など多岐にわたる知識が必要で、それらがリンクし合う感覚を持てなければ、多くの知識はいかすことができません。

ベタ基礎と布基礎どっちがいいの?

とはいったものの、知識をいっぺんに繋げることは無理ですね。まずは、知識を身につけそれら知識の整理が必要です。今回は、そんな知識の一部を紹介します。地味だけど、結構な頻度で質問のある基礎のこと「ベタ基礎と布基礎どっちがいいの?」についてです。うちの新入社員にもタイミングを計って伝えていかなければならない内容です。これをきちんと答えられるかどうかで、知識を繋がりを持って技術として提供できてるか。もし答えられないなら、そんなことで大丈夫ですかという内容です。

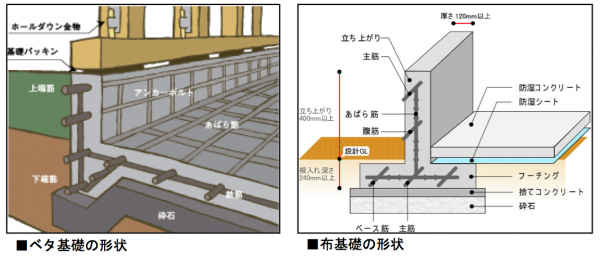

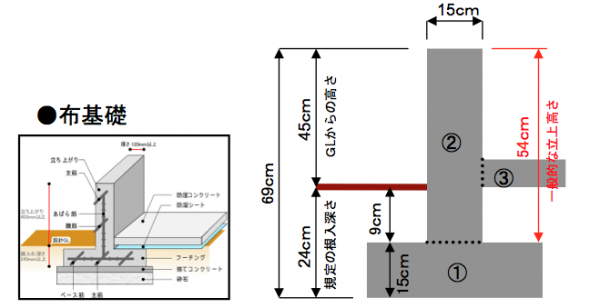

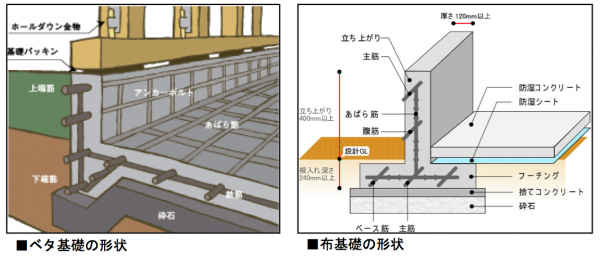

現代の木造住宅で一般的となっている基礎の方式がベタ基礎です。10数年前から一般的となり、今ではほとんどの住宅会社が採用しているのではないでしょうか。ただ、先に書いたように、布基礎という方式の基礎もあります。見た目には下の画像のような違いがあります。

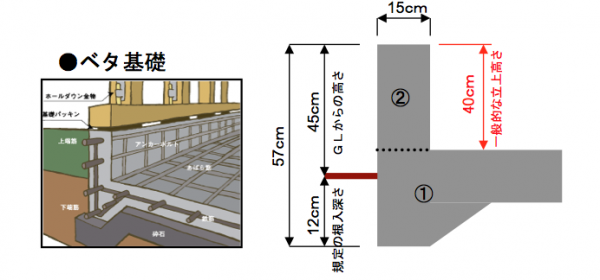

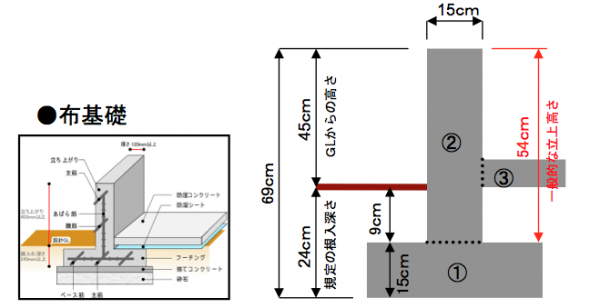

ベタ基礎と布基礎の断面の違い

この見た目上の違いは誰にでも分かると思います。ベタ基礎は床下となる部分までしっかりと鉄筋が配され、布基礎の方は床下になる部分は薄めのコンクリートがあるだけです。この見た目から、ベタ基礎の方が強いんだ、いい基礎なんだという認識が広がったのは間違いないと思います。確かに、鉄筋量の多いベタ基礎の方が優れているところもありますし、消費者の方はその程度の認識でいいと思います。しかし、住宅を提供するプロとしては、それだけの知識でベタ基礎を選択していてはNGです。というより、そんなこと気にもせず、ベタ基礎を選択しているプロが多いこと、困ったものです。

それぞれに長所と短所がある。

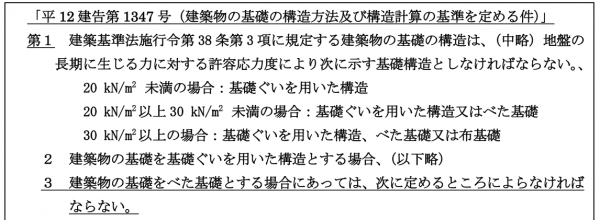

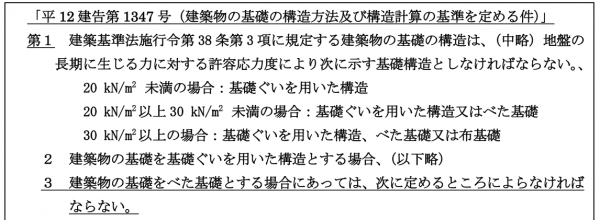

よく聞く台詞ですが、その長所と短所をきちんと解説できるプロは少ないです。よく耳にするのは「ベタ基礎、布基礎どちらも長所短所があるんですが、ベタ基礎の方が材料(コンクリートや鉄筋)いっぱい使って、建築基準法でも弱い地盤の時はベタ基礎を使うようになっているので、より安全な基礎なんです。」などという、結局長所短所の説明がない答えです。その建築基準法というのはこれです。

地盤の状態による基礎構造の法律

この法律だけが一人歩きして、それぞれの長所短所を理解しないまま提供し続けているところが多いです。この基準だけみれば確かに布基礎が弱そうに思えます。しかし、この基準はそもそも地盤の状態に応じた基礎の構造を示したもので、基礎自体の強弱を示したものではないのです。つまり、布基礎が有利な場合もあり得るということを意味します。

基礎のカタチを見るとわかります。

上記の地盤の問題を切り離し、基礎単体として両者を比べてみましょう。

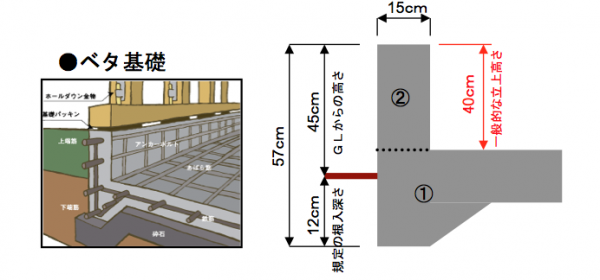

ベタ基礎の断面形状

布基礎の断面形状

この図を見たら何となく分かる方も多いはず。図中にある①〜③の数字は、基礎工事の中でコンクリートを打設していく回数を示しています。注意したいところは基礎の形状による、その打設の回数とタイミングです。ベタ基礎は2回で基礎をつくってしまいます。それに対して布基礎は3回のコンクリート打設が必要です。回数は布基礎の方が1回多いですが、注目したいのは図中に赤文字で書いている部分の寸法です。

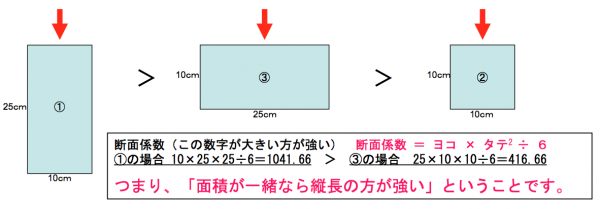

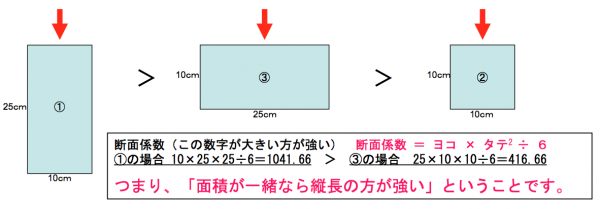

縦長の方が強い。

コンクリート打設回数やタイミングで整理していくと、一体となっているコンクリートの高さは、ベタ基礎が40cmに対して、布基礎は54cmあります。何となく、縦長の方が、上からの力には抵抗できそうじゃないですか。これは構造設計で使う公式でもそうなっています。

断面係数と断面形状の関係

縦長の方がより大きな力に抵抗できることを意味しています。実際、平べったいものより、縦長のものの方が折れ難いって経験はみなさんお持ちでしょう。この法則でいくと、ベタ基礎と布基礎どちらがどうなのかというのは分かると思います。

長所と短所は関係する条件により変化する。

どうですか、一概にベタ基礎の方が強いとはいえないことが分かってもらえたと思います。地盤が弱い時にはより広い面で建物の荷重を支えるベタ基礎の方が有効だけど、すべての条件下においてベタ基礎が強いというのはちょっと違うということです。「うちはベタ基礎だから安心です」とだけ言っているような住宅会社は注意しましょう。悪気はないかもしれませんが、無知はそれ以前の問題です。その時々の条件によって最善の工法を選択・提案できる知識と技術を繋げられるものこそが、本当のプロです。新入社員がそんな本当のプロとしてやっていけるかどうか、知識と技術と全体を見ることのできる感覚を持てるように伝えること、この時期の先輩上司の役割だと思います。

連休前までに、そんな感覚だけでも伝えればと思う月曜日でした。

なんでも結構です!ご質問などございましたら、ご遠慮なくこちらからお問合わせください。心をこめてお応えさせていただきます^v^。

”最後まで読んでいただいてありがとうございます。ついでにfacebookのいいねや、twitterでシェアいただけると僕は大変喜こびますので、あとひと押し、何卒よろしくお願いいたします。”