光の森の家_木工事、断熱材吹き付けに向けて。

2015/10/3

「光の森の家_ガレージのある平屋の家」現場ライブ

木工事も順調です。直に断熱材の吹き付け作業を控えているので、その準備も進みます。

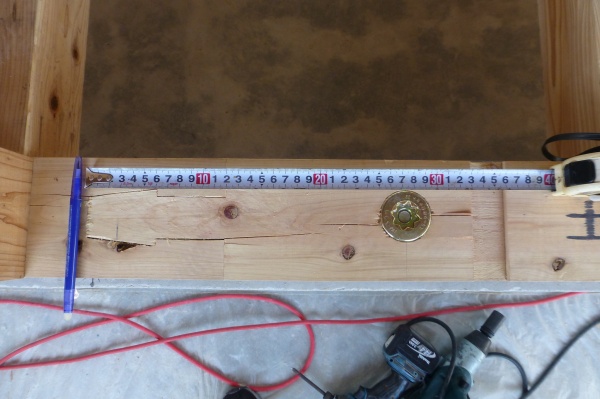

今回の断熱材は現場発砲ウレタンです。吹き付け時は液体で、その直後に発砲して断熱材として機能しながら隙間を埋めてくれるものです。なので、対象範囲になる部分の配管や配線などは先行させておく必要があります。写真の青い配管は水道の配管です。

床の断熱材もほぼ施工完了です。この上にパインの床材無垢板30mmが張られます。

玄関引き戸の木枠です。やっぱり既製品では絶対でない品があります。木製の建具、枠でも隙間を感じさせないデザインが重要です。品よく快適に暮らすために。

室内の形も見えてきました。天井からは先行している電線がきれいに束ねてあります。あとは、断熱材の吹き付けをまつばかりです。