2018/11/20

配筋検査に行ってきました。

現場より工程通り基礎配筋ができたので、検査お願いしますとの連絡がありました。今回、建物2棟同時に建設しているので、検査も同時に進めていきます。

こちらの工務店(アクラスホーム)さんでは、基礎工事を自社施工とされています。通常、工務店さんでは施工管理だけを行い、実際現場で基礎工事行うのは「基礎屋さん」と呼ばれる、基礎工事だけを請け負われているところに頼むことが多いのですが、土を掘るところから自前です。珍しいですが、品質の安定と工期の分かりやすさではメリットの多い方法ですね。

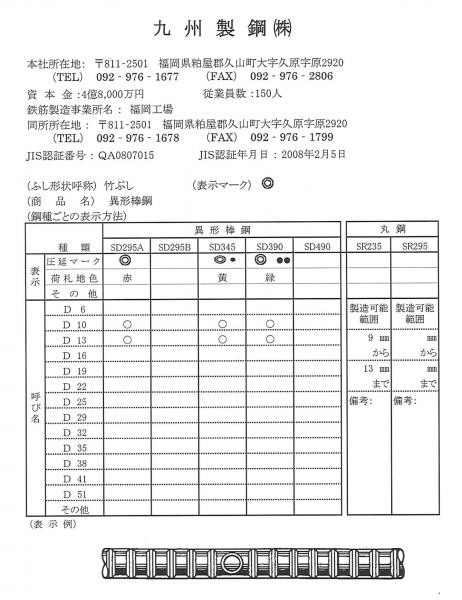

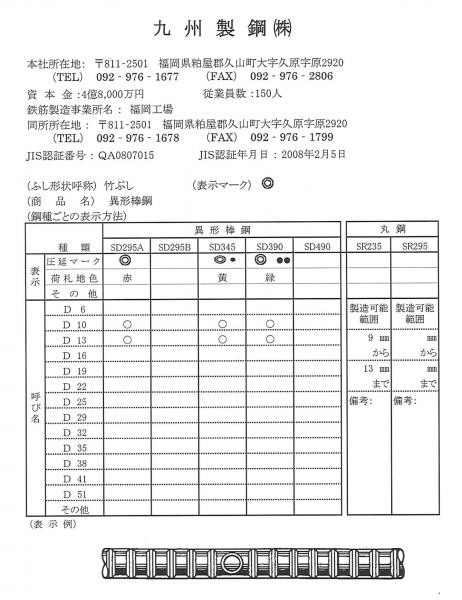

◎印にも意味があるのですよ。

早速、配筋検査のスタートです。検査項目は多岐に渡りますが、今回は他社の検査では目にしないところをいくつかご紹介します。

こちらの写真は何を検査しているのでしょう。かなりドアップな写真で、スケールなどの計測器も当てていません。

正解は鉄筋の規格です。スラブ部分の鉄筋ですが、設計ではSD295AのD13という規格を指定しています。この写真からその規格に合致しているかを確認していきます。方法ですが、鉄筋に「13」と表示があるのでサイズについては分かりやすいです。ではSD295Aの確認はどうするか?これは、数字の脇にある表示「◎」から確認していきます。ミルシートと呼ばれる納品書で確認もできますが、現場で確認の場合はこの方法です。

業界にいる人でも知っている人は少ないかもしれません。この◎印にはきちんとした情報が与えられています。どんな情報かというと、この鉄筋を作ったメーカー情報なのです。この◎印は「九州製鋼(株)」になります。

この会社で作られる鉄筋の情報です。SD295AはD10とD13が作られており、他にSD345とかSD390という種類の異形鉄筋が製造されています。表中の圧延マーク部分がそれぞれのメーカーの表示マークです。以前「+」マークを使った「関東スチール(株)」とかも見たことがあります。一般的には出てこない情報ですが、住宅の現場ではミルシートがない場合も多いので、こういった方法で確認できることを知っておくのも面白いと思います。

*大型施設(鉄筋をいっぱい使う現場)などの場合は、現場ごとのミルシートがあると思います。

配筋検査以外で見えたこと。

配筋検査の時期は工事が始まって最初の頃です。今回鉄筋の検査に行ったのですが、現場雰囲気がすごくわかるタイミングでもあります。

立ち上がり鉄筋のスラブへの定着長さを測ってみたり・・・、もちろん合格です。

こちらは、ステンレス製の止水板設置状況をみたり・・・、これも合格です。

現場の全景です。なんだか綺麗ですよね、整理整頓ができているというか、雰囲気がいいです。こんな現場だと工事に対する想いとか、品質もきっといいはずです。そんな風に思います。

鉄筋工事が済んだらコンクリートの打設(流し込み)が始まります。その際の生コン車の搬入経路や、

クレーンの設置場所まで標識を作って準備されていました。建設現場でこんなの見ること基本的にありません。公の大型施設などではなく、住宅の現場ですから、建て主の方やご近所の方々がこの現場をご覧になっています。そんな時、この標識があるかないかで、現場でやっていることの伝わり方って全く違うと思います。そんなことにまで気を配ってる現場です、いいものができて当然だよなと強く思いました。

今回は配筋検査で現場に行きましたが、検査以上に現場の雰囲気に感動しました。これからの家づくりが楽しみです。ちなみに、配筋検査についてはこちらのページでも詳しく紹介しています。興味のある方はご覧ください。

なんでも結構です!ご質問などございましたら、ご遠慮なくこちらからお問合わせください。心をこめてお応えさせていただきます^v^。

”最後まで読んでいただいてありがとうございます。ついでにfacebookのいいねや、twitterでシェアいただけると僕は大変喜こびますので、あとひと押し、何卒よろしくお願いいたします。”